Modéliser les dégagements de chaleur de projecteurs scéniques

Pour l’éclairage scénique, il existe trois technologies de lampe : halogène, à décharge, et LED. On retrouve généralement l’halogène dans l’éclairage du théâtre, de la danse ou de l’opéra, tandis que les LED et les lampes à décharge sont plus souvent utilisées pour les concerts.

Un projecteur ne peut pas dégager plus de chaleur qu’on ne lui fournit d’énergie. Ainsi, dans un premier temps, nous avons chercher à évaluer la consommation réelle de l’éclairage scénique. En effet, l’étude sur la consommation de l’éclairage scénique dans les salles de spectacles a montré que sur les puissances installées, seule une petite part est réellement consommée lors de représentations.

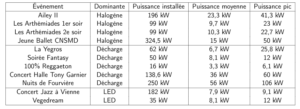

À partir de mesures de consommation électrique dans des salles de spectacle pendant des représentations et de leur plan de feu, on peut établir le tableau suivant. Pour chaque représentation, il donne la puissance installée en éclairage scénique, la puissance moyenne absorbée et la puissance absorbée en pic. Il donne également la technologie qui prédomine (en puissance) dans le plan de feu.

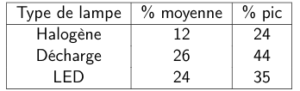

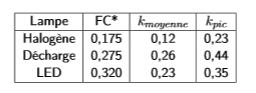

On peut dès lors déduire un pourcentage k de la puissance installée qui est réellement consommée, en moyenne et en pic, pour chaque technologie de lampe. Pour ne pas risquer de sous-estimer ces puissances, on prendra le ratio maximum relevé pour chaque technologie de lampe, plutôt que la moyenne.

Une autre façon d’affiner encore ces calculs de dégagements de chaleur est d’évaluer la chaleur dégagée par des projecteurs lors de leur utilisation. Attention, toute l’énergie fournie à un projecteur se dégradera en fin de compte en chaleur ; en effet, les objets éclairés absorberont la lumière et la dégraderont en chaleur. On peut toutefois séparer la chaleur qui va être dégagée au niveau du projecteur, et celle qui va être dégagée sur scène.

Pour ce faire, on mesure des températures de surface de projecteurs scéniques en utilisation, et on calcule les flux de chaleur associés.

Il existe trois modes de transferts de chaleur :

- La conduction, qui concerne les transferts de chaleur entre solides.

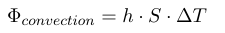

- La convection, qui concerne les transferts de chaleur entre un solide et un fluide, ou au sein d’un fluide.

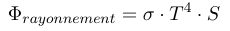

- Le rayonnement, qui est un transfert électromagnétique sans contact (par exemple la lumière).

On a donc ici affaire à de la convection et à du rayonnement. On peut calculer ces flux à partir des formules suivantes :

Ce calcul nécessite donc de connaître la température du projecteur, la température ambiante, et la surface concernée. Les autres paramètres peuvent être calculés à partir de la température du projecteur, de ses dimensions, et des caractéristiques de l’air.

Une campagne de mesure de températures de projecteurs a été menée avec le parc lumière de Scenetec, sur les projecteurs suivants :

- PC1K 310HF : projecteur halogène plan-convexe d’1kW.

- Découpe 614sx : projecteur halogène à découpe d’1kW.

- PAR64 : projecteur halogène à réflecteur parabolique d’1kW.

- Découpe HMI : projecteur à décharge de 2,5kW.

- Slimkolor UHD1810 : projecteur LED de 180W.

- Mac Quantum Profile : projecteur LED de 750W.

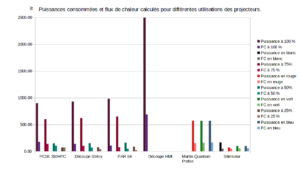

Les flux de chaleur calculés à partir des données recueillies sont présentés dans la figure ci-dessous. FC est le flux de chaleur en W, calculé pour chaque utilisation : gradation à 25, 50, 75 et 100% dans le cas des projecteurs halogènes ; éclairage en rouge, vert et bleu pour les projecteurs à LED ; en utilisation à 100% pour le projecteur à décharge qui n’est pas graduable.

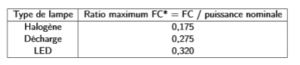

On peut alors déduire un flux de chaleur maximal dégagé au niveau du projecteur, ramené à la puissance du projecteur, quelle que soit son utilisation. Le tableau suivant montre ce coefficient, nommé FC*. Comme pour la puissance plus haut, on ne veut pas risquer de sous-estimer les dégagements de chaleur, donc on prend le maximum rencontré au lieu de la moyenne.

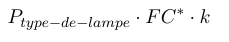

On peut maintenant utiliser ces données pour modéliser des dégagements de chaleur. Pour les dégagements au niveau des projecteurs (gril, latéraux, …), pour chaque type de lampe, on multiplie la puissance installée par les coefficients FC* et k associés.

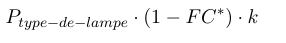

Étant donné que toute l’énergie fournie est en fin de compte dissipée en chaleur, il faut aussi prendre en compte le reste, considéré comme des dégagements calorifiques au niveau de la scène. Pour évaluer les apports calorifiques correspondant, on utilise la formule suivante :

Les coefficients FC* et k sont rappelés dans le tableau ci-dessous.

Afin de garder une marge pour éviter le sous-dimensionnement, on peut multiplier les coefficients k par 1,5.

Nous remercions grandement Scenetec, qui a mis son matériel à disposition et en particulier Bastien Chaumet et Gregory Eynard.